Members Only

Please join as a member and click "Members Only" to read more complete articles and exclusive content.

Please join as a member and click "Members Only" to read more complete articles and exclusive content.

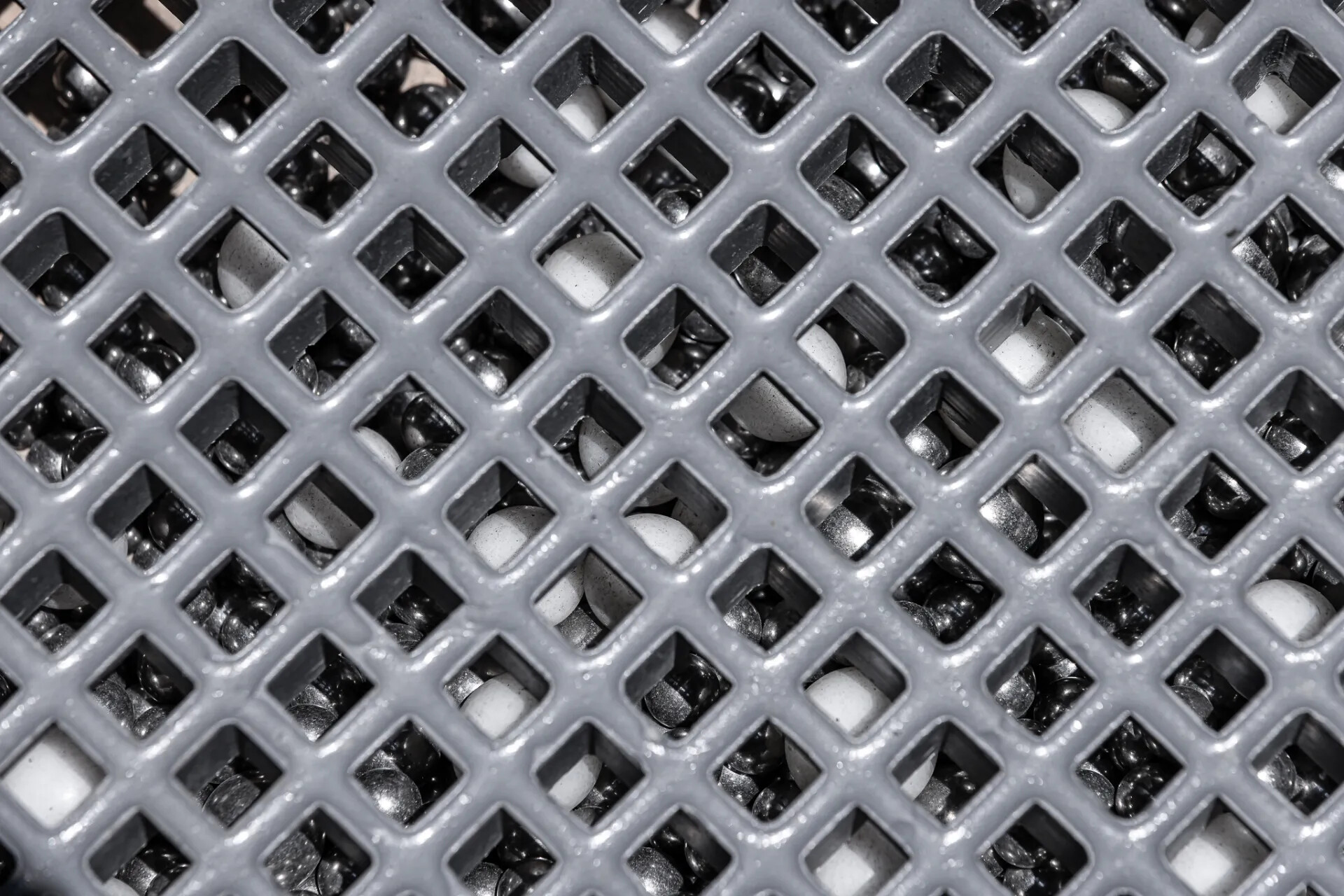

新冠疫情間接麻痺了人類的身體意識,人與人之間的互動連結侷限於虛擬型態。《途中》為求脫下感官上無形的枷鎖,重新以不同視角觀察所處的環境周遭事物。兩道高達8米的黑色網面牆體矗立出夾縫般的18米長廊,仰望一線天。體感被濃縮在這全被黑色包覆下僅有兩米寬的廊道,隨著人的腳步移動下,黑色彈性織布的孔洞創造出具動感的摩爾紋(moiré pattern)的視覺效果,空間與廣場的內外關係呈現「閃屏」般明滅之間、曖昧不定的狀態。負載著體驗者的裝置也因為重量的轉移有了傾斜角度,宛如蹺蹺板上升、下降。數千顆滾珠在腳下碰撞出浪潮巨響席捲而來,震耳欲聾。藉由路途中的前進、後退、迂迴,孤立而行或與人並肩,及多種元素下導出的不可預期性,緊湊簡練出時而孤寂獨屬,時而與環境外物交會的覺知體驗,直到尋及自己的出路。(下面的對談以創作者姓氏做簡稱)

Q.團隊集結不同領域的成員,是如何開始X-site計畫的?

王:我本身是做聲音藝術相關的創作,作品也接觸到實體的機械動力雕塑,主要探討新的聲響可能,聲音與空間及人的關係為何。hellobastworkshop跟郭仲輔則以燈光設計裝置為主,劉佳豪是在建築領域發展的創作者,這也是我們每個人的第一次合作。

一開始藉由丟出關鍵字來去思考,了解各自的想像是什麼。因為它一開始是一個空白的想像,就促使了不同領域的人可以在同一個方向上做探討。在各界其實少有以聲音、動力機械作為主要的表現媒介的呈現手法,我們也因為討論多是以線上模式進行,更加深覺察疫情帶來虛擬化的連結,而動力裝置及聲音還有在視覺動態的表現,都是唯有在現場才能身歷其境去做的感官經驗。

Q.各個元素之於「途中」代表了什麼角色?

劉:首先,我們希望它是北美館的增建物,而非異種移植在廣場上的裝置。所以在量體幾何呼應北美館的方盒子,XY軸中也是與之垂直水平的。材質選用半透明紋理,暗示了量體內部空間的存在,同時隔絕掉周遭環境。彈性網布使量體輕質,在現場隨風飄蕩而有了外蓬、內凹的型態。卻也因黑色與北美館白色的對比狀態,凸顯空間為何存在的未知感。

王:在尺度上考慮人行走體驗的容許範圍而制定,廊道像是一扇任意門,在穿越這道途徑時,因為過渡有了感受產生一絲波動,聲音、人、風,或是氣味。

基地上的資訊多而繁雜,有飛機起降聲,外圍不同的建築語彙,這裡像是一個城市濃縮。在判讀現場時,意識到丟進裝置的聲音聲譜是很重要的,在音感上它是一個來自遠方的風景不存在於此的聲響,珠子的碰撞聲從遠到近都有不同的識別認知,是海浪,是下雨,可以是任何一種想像。

Q.開展以來,人們在裝置的互動上有什麼反饋?

劉:《途中》的過道像翹翹板一樣,透過彼此重量不同來改變裝置的傾角。原先設定它是被動的裝置,但就會在重力改變時少了緩衝加速度過大,考量到安全性則變更為以油壓缸給予主動的動力。

參與者在站上裝置時,經歷反覆探索才會發現裝置的互動來源為何。此時,一同體驗的陌生人就需要有默契,是你要過來嗎?還是我過去?也有參與者在過程中衍生出玩性,在2分鐘的體驗過程中來回跑動。

王:結合了聲音與動態,再加上人的親身體驗產生了很多種可能性。動態行為上直接地連結起空間與人的關係,也定義了對空間的另一種形式,聲音的介入強化了現場實體感受,群眾跟參與者之間也產生一種聯繫,「為什麼他的聲音動盪比較多次?」然後再去體驗一次。當你去聆聽它,它觸動到你時,感官就放大了,這正是我們期望表現的事。

聲音藝術家|王仲堃

法國藝術團體|hellobastworkshop

空間設計|劉佳豪

裝置設計|郭仲輔

攝影|丰宇影像